预康通公众号

健康中原预约平台

微信小程序

支付宝小程序

2025-03-03 14:41 编辑人:预小果 阅读量:762

宣传科 淅川县中医院

走进千古医圣

传承仲景文化

- 仲景文化宣传月 -

张机,字仲景(约公元150年至公元219年),河南南阳人,东汉伟大的医学家,汉灵帝时举孝廉,官至长沙太守。张仲景所著《伤寒杂病论》溶理、法、方、药为一炉,开辨证论治之先河,为中医药发展奠定了基础,其著作与《黄帝内经》、《神农本草经》并称为祖国医学的四大经典,被后世尊称为“医圣”,道教称金匮玉函天医张仲景真人。

医圣生平

张仲景出生在没落的官僚家庭,其父亲张宗汉是个读书人,在朝廷做官。由于家庭的特殊条件,使他从小有机会接触到许多典籍。仲景从小天资聪明,勤奋好学,喜欢博览群书,尤其喜爱医学著作,拜同郡医生张伯祖为师,尽得其传。

有一日张仲景去拜访同郡当时在朝中名人何顒,何顒和他交谈后,发现他的志向十分坚定,非常钦佩地对仲景说说:“君用思精而韵不高,后将为良医。”意思是说张仲景才思过人,善思好学,聪明稳重,但是没有做官的气质和风采,不宜做官。只要专心学医,将来一定能成为有名的医家。仲景听了说:“进则救世,退则救民,不能为良相,亦当为良医”。

张仲景由于勤奋好学,学问出众,医术超群、造福乡梓,加之为人诚恳,不论贫贱,有求必应,因而南阳老少尊卑,对他都很钦佩、敬重,青年时期已经闻名于全郡,汉代选拔人才充任官吏无考试制度,朝廷规定每年郡国首相可推举一个德、才兼备并且有声望的人称作孝廉,凭此资格可出任地方官,孝廉因为是推举的,所以后人也称为举人,汉灵帝在位时,张仲景被举为南阳郡的孝廉,并因之而出任长沙太守。

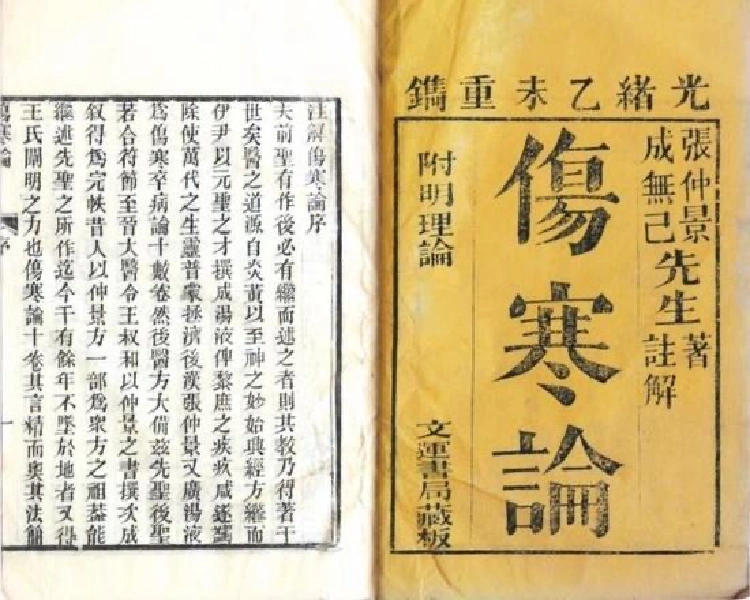

公元一九五年(建安元年)以后,大规模的伤寒病又开始在全国各地漫延流行,不到十年时间,仅张仲景自己家族二百多口人就病死了一百三四十口,单因害伤寒而死的就有九十多口,亲人的噩耗,使张仲景十分悲痛。“感往昔之沦丧,伤横夭之莫救”。他深知当时的医生大多数“不肯探求医经,推演新知,各承家传,始终守旧。于是,决心认真总结前人的医学理论,根据自己丰富的临床实践参考一生收集的大量民间方剂,埋头刻苦著作。经过十几年的努力,终于“撰用素问九卷,八十一难,阴阳大论,胎胪药录,并平脉辨证。为《伤寒杂病论》合十六卷”。

因为张仲景医术高超,后人称他为“开创之圣,医道之宗”。华陀读了他的《伤寒杂病论》后十分兴奋地说:“此真活人书也!”唐代名医孙思邈深有感概地说:“江南诸师秘仲景方不传,可见其医方之宝贵耶”。由于人们的诊视保密,加之当时印刷条件所限,张仲景所著《伤寒杂病论》十六卷,后代传下来的只有经过晋代名医王叔和改编过的《伤寒论》和《金匮要略》两种。

医圣轶事

坐堂行医,垂范后世

在长沙做太守期间,张仲景并没有因为繁忙的地方政务而荒疏了对医学的爱好和研究。相反,它身为地方长官,能更加广泛清楚的看到疾病对百姓的危害。一有机会,就深入民间,体察民情,留心疾病,搜集药方,闲暇时间还召集地方名医商讨医理,诚恳求教,融会各家的经验,来丰富自己的医学知识。

但是在当时的封建时代,等级制度严明,做官的不能随便进入民宅。而当时疫病流行,老百姓死伤无数,张仲景为了能给百姓治病,想了一个办法,择定每月初一和十五两天,大开衙门,不问政事,让有病的百姓进来,在大堂上为百姓诊脉处方,行医治病。

他让衙役贴出告示,告诉老百姓这一消息。他的举动在当地产生了强烈的震动,老百姓无不拍手称快,对张仲景更加拥戴。时间久了便形成了惯例,每逢农历初一和十五的日子,他的衙门前便聚集了来自各方求医看病的群众,甚至有些人带着行李远道而来。后来人们就把坐在药铺里给人看病的医生,通称为“坐堂医生”,用来纪念张仲景。

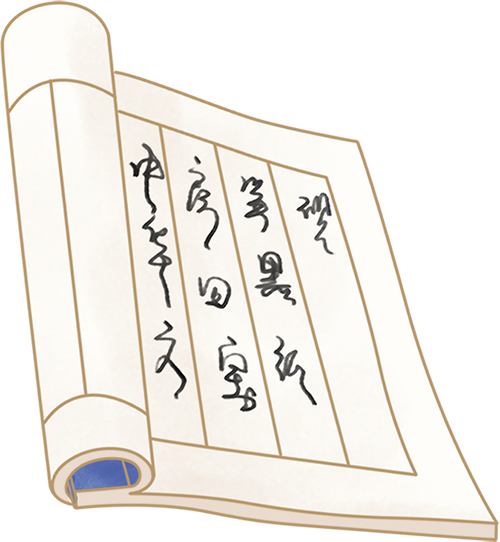

编撰巨著,泽被万世

经过几十年的行医实践、学习研究,张仲景积累了丰富的临床诊断经验,收集了大量医药、方剂资料。确立了以六经辨证为治疗原则,理、法、方、药齐备的中医临床医疗体系。

大约在公元205年,张仲景开始撰写医书,经过数几年呕心沥血的努力,到公元210年左右,终于写成了《伤寒杂病论》共十六卷。

《伤寒杂病论》系统地概括了“辨证施治”的理论,为我国中医病因学说和方剂学说的发展做出了重要贡献。其所确立的六经辨证的治疗原则,是中医临床的基本原则,受到历代医学家的推崇。这是中国第一部从理论到实践,确立辨证论治法则的临床医学专著,是中国医学史上影响最大的著作之一。

因为张仲景医术高超,救死扶伤,医德高尚,深受人民爱戴和敬佩,又著述《伤寒杂病论》,泽被后世,被后人尊称为“医圣”。

医圣张仲景代表的国粹--中国中医药文化、仲景文化,必将立足东方、走向世界,仲景之光与日月同辉!

医者仁心,功在千秋

有一年冬天张仲景回到南阳,那年冬天特别冷,寒风刺骨,雪花纷飞,很多辛苦劳作的穷苦人面黄肌瘦、衣不遮体,因为天气寒冷,把耳朵都冻烂了,张仲景看了心里十分难受。

回到家后经过研究,他研制了一个可以御寒的食疗方子,叫“祛寒娇耳汤”, 就是把羊肉和一些祛寒的药物放在锅里煮,熟了以后捞出来切碎,用面皮包成耳朵的样子,再下锅用原汤将包好馅料的面皮煮熟。面皮包好后,样子像耳朵,又因为功效是为了防止耳朵冻烂,所以张仲景给它取名叫“娇耳”。

张仲景组织徒弟们在南阳东关的一个街边空地搭了个棚子,支上大锅,为穷人舍药治病,开始的那天正好是冬至,舍的药就是“祛寒娇耳汤”。人们吃了“娇耳”,喝了汤,浑身发暖,两耳生热,耳朵再也不会被冻伤了。

后来民间就流传下来每年“冬至吃饺子,防耳朵冻伤”的习俗了。张仲景的所作所为充分表现出了“医者仁心,功在千秋”的高尚医德。

转载自淅川县中医院服务号(声明:“河南预约挂号服务平台”刊载此文,是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们联系,我们将及时更正、删除或依法处理。)

TOP

TOP

微信扫码联系客服

微信扫码联系客服

预康通公众号

预康通公众号

健康中原预约平台

健康中原预约平台

微信小程序

微信小程序

支付宝小程序

支付宝小程序